9月26日、農業大学校で新潟米「新之助」の収穫作業が行われました。

田植えから約4か月、梅雨明け後には猛暑が続いた中、農業大学校の学生さんは細心の注意を払いながら管理してきた稲は、きれいな黄金色の稲穂を垂らし、収穫の時を待ちます。

この日は、農機具メーカーさんからご協力をいただき、最新のコンバインを使っての実習です。

学生さんはコンバインの機能や操作方法を学び、緊張しながらも、丁寧に新潟米「新之助」を収穫しました。

収穫したお米は、乾燥と籾すりの作業を経て、玄米に調製された後に出荷されます。

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

稲作経営科のみなさん、種もみの準備に始まり、苗づくりや猛暑の中の栽培管理、生育・収量調査など、本当におつかれさまでした。

新潟米「新之助」の栽培に注いだ思いや真心は、おいしさとともにきっと消費者のみなさんに届くことと思います。

今年も取材へのご協力、ありがとうございました。

撮影協力:新潟県農業大学校

9月5日、農業大学校の新潟米「新之助」の田んぼの様子です。

稲穂は頭を垂れ、徐々に黄色味を帯びてきました。

取材当日は、早生(わせ)品種の「こしいぶき」の収穫作業が行われていました。

農業大学校の新潟米「新之助」も、あと20日ほどでいよいよ収穫の時期を迎えます。

品種比較の田んぼは、早生品種で収穫時期を迎えました。

ほ場の中の品種による成熟期の違いが、まるでパッチワークのように見えます。

写真で見える丸いくぼみは、大学校の学生さんが収量などの調査のために抽出して刈り取った跡です。

1平方メートル当たりの穂の数や、1つの穂についた籾の数など、稲の収量を構成する項目などを調査し、品種ごとの特徴を確認します。

(左:新潟米「新之助」、右:五百万石)

(左:ゆきん子舞、右:こしいぶき)

撮影協力:新潟県農業大学校

8月16日、農業大学校の新潟米「新之助」の田んぼの様子です。

田植えから約3ヵ月経ち、田んぼの稲のほとんどが穂を出しました。

穂は「えい花」と呼ばれる小さな花がたくさん集まってできており、1つ1つが花を咲かせてお米を稔らせます。

穂から出ている白いものはおしべです。稲の花は、晴れた日の午前中しか咲きません。

開花の適温は30℃前後と言われていますが、今年の新潟県は、梅雨明け以降、気温が高い日が続いています。

穂が出揃う頃は稲が最も水を必要とする時期です。この時期の農家さんは稲が水分不足にならないよう、こまめに水管理を行います。

この日は、学生さんが水管理作業をしていました。暑い中の作業お疲れさまでした。

品種比較の田んぼは、収穫時期の違いが見た目にもはっきりしてきました。

収穫時期の遅い晩生(ばんせい)品種の新潟米「新之助」は、穂を出して間もないため、穂がまだまっすぐ立っています。

一方、収穫時期の早い早生(わせ)品種の「ゆきん子舞」や「こしいぶき」は籾(もみ)にデンプンが蓄えられ、だんだんと頭が垂れてきています。

醸造用の「五百万石」は、黄金色に色づき始めており、早ければ8月末には収穫できるかもしれません。

(左:新潟米「新之助」、右:五百万石)

(左:ゆきん子舞、右:こしいぶき)

新潟県の収穫の秋はもうすぐそこまで近づいています。

撮影協力:新潟県農業大学校

8月1日、毎日暑い日が続く農業大学校の新潟米「新之助」の田んぼの様子です。

5月中旬の田植えから70日以上が経過しました。

県内で作付けされる品種の中でも収穫時期が遅い晩生(ばんせい)品種である新潟米「新之助」は、稲から穂を出す「出穂」に向けて、現在、葉の鞘の中で穂を生長させています。

このままの天候でいくと、農業大学校のほ場の出穂はお盆前くらいになりそうです。

この日は、穂の生長を促すとともに、出穂後も稲の葉の色が維持できるよう、学生さんが2回目の追肥作業を行いました。

気温がとても暑い中でも、ほ場に入って丁寧に肥料を散布します。

品種比較の田んぼの稲は、品種ごとの違いがよりはっきりしてきました。

新潟米「新之助」は、先ほどのほ場と同じくまだ穂が出ていません。

一方、収穫時期が早い早生(わせ)品種の「ゆきん子舞」や「こしいぶき」は、既にほとんどの茎で穂が出そろい、前回紹介した醸造用の「五百万石」は、穂が頭を垂れはじめています。

穂が出る時期が違う品種を組み合わせて栽培することで、収穫時期をずらすことができるので、集中する収穫作業を分散するとともに、それぞれの品種に適した時期の収穫も可能になります。

(左:新潟米「新之助」、右:五百万石)

(左:ゆきん子舞、右:こしいぶき)

撮影協力:新潟県農業大学校

7月10日、農業大学校の新潟米「新之助」の田んぼの様子です。

生育もだいぶ旺盛になってきました。

ほ場に刻まれたV字の溝は、「溝切り」という作業を行って学生さんが作ったものです。

これにより、フェーンなどの緊急時に、田んぼ全体に迅速に水を行き渡らせることができます。

-1024x768.jpg)

撮影当日は、農業大学校の学生さんの生育調査日でした。

-1024x768.jpg)

稲の体の中では、もうじき「幼穂」と呼ばれる稲穂の基となる器官がつくられます。

学生さんは、その「幼穂」の長さや葉の色の濃さを生育調査で確認しながら、追加で与える肥料の時期や量を判断します。

品種比較の田んぼの稲も、葉の色などに差が見られてきました。

赤い線で囲まれた稲が新潟米「新之助」です。右隣の醸造用の「五百万石」という品種に比べ少し葉の色が淡く感じますね。

-1024x768.jpg)

撮影協力:新潟県農業大学校

6月20日、田植えから1か月が経過した農業大学校の新潟米「新之助」の田んぼの様子です。

1日の時点ではまだ少し頼りなかった苗も、順調に茎数を増やし、立派な稲姿に生長してきました!

稲作では、田植え後約1か月後頃に、茎の数が増えすぎないよう生育を調節するため、田んぼの水を落とす「中干し」という作業を行います。

農業大学校の新潟米「新之助」の中干し作業も、もうそろそろでしょうか。

品種比較の田んぼの稲も、だいぶ大きくなりました。

これから夏にかけて、それぞれの品種でどのような生育の特徴が見られるのか。こちらにも注目していきます!

撮影協力:新潟県農業大学校

6月1日の朝、農業大学校の新潟米「新之助」の田んぼの様子です。

この日は比較的天気が良く、近くにそびえる弥彦山と角田山がはっきりと確認できます。

田植えから約2週間経った苗は、しっかりと田んぼに根づき、新しい葉を伸ばしています。

生育の状況は、農業大学校の学生が5日ごとに調査し、生育に応じた管理を行います。

こちらは、いろいろな品種の生育を比較する田んぼです。

それぞれの生育や稲の姿の差は、遠目でははっきりとわかりませんが、新潟米「新之助」も含めて順調に生育しています。

品種比較については、新潟県農業大学校のホームページでも紹介していますので、そちらも御覧ください。

【農大】一つの圃場で稲の品種比較

https://www.pref.niigata.lg.jp/site/nogyodai/hinsyumihon.html

撮影協力:新潟県農業大学校

5月19日、農業大学校で新潟米「新之助」の田植えが行われました。

.jpg)

.jpg)

前日までの好天が嘘のような、時折雨も混じる天気でしたが、3週間前に学生たちが種をまき、温度などに気を配りながら管理してきた苗が、無事に田んぼに植えられました。

.jpg)

.jpg)

稔りの秋に向けて、植えられた苗は、このあと田んぼに根をのばし、徐々に茎の数を増やしていきます。

この田んぼの近くでは大学校の1年生が、1つの田んぼでいろいろな品種の生育を比較するための田植えを行っていました。もちろん新之助も入っていますよ。

こちらの生育の様子も随時お知らせしていきます!

.jpg)

撮影協力:新潟県農業大学校

今年も新潟県農業大学校の学生が、稲作を学びながら栽培する新潟米「新之助」の生育の様子を御紹介します。

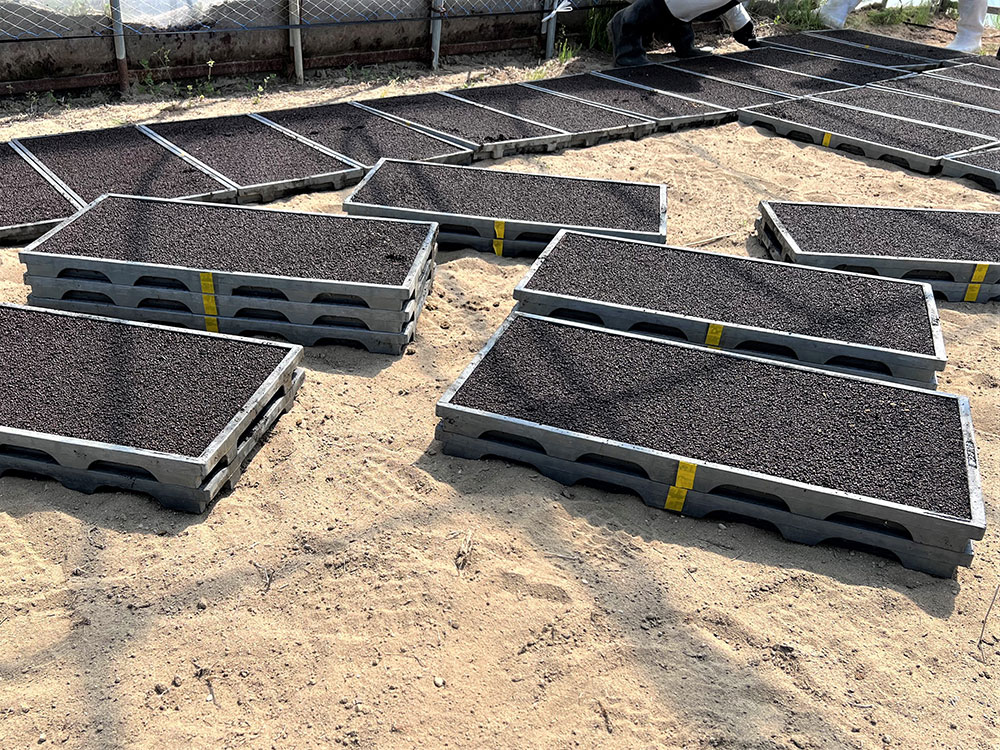

大学校では、4月28日に稲の種子を苗箱にまく「播種(はしゅ)」の作業を行いました。

播種に向けてあらかじめ下準備を行い、少し芽を出した状態の種子を、機械を使って均一に播きます。

苗箱の横の黄色いテープは、新潟米「新之助」の目印。管理や田植えの時に品種を間違えないための工夫です。

昔から農業には、「苗半作(なえはんさく)」という言葉があります。

苗の出来によって、その年のお米の出来の半分が決まるといって良いくらい、お米づくりにとって苗づくりは重要です。

田植えまでの約20日間、苗が健康に育つよう、学生たちはハウスの温度などに注意しながら苗の管理を行います。

撮影協力:新潟県農業大学校

新潟県農業大学校(新潟市西蒲区)で栽培していた新潟米「新之助」が、収穫の日を迎えました。

5月19日の田植えから138日間。

毎年この時期になると思うのですが、長いようで、あっという間です。

今年は苗づくりが思ったようにいかず、田植え後は少し遅れ気味での生育でしたが、

秋には立派な稲になりました。

この日は、農機具メーカーのご協力で最新のコンバインを使っての収穫作業も体験。

稲作経営科のみなさんが、最新型コンバインの機能や操作方法を学びながら、作業を行いました。

新之助の栽培ほ場を担当された松下さん、林さんはじめ、稲作経営科のみなさん、

種子の準備に始まり、苗づくり、定期的な生育調査と日頃の栽培管理など、ご苦労さまでした。

みなさんが育てた新之助、消費者のみなさんにも喜んでいただけそうですね。

今年も取材へのご協力、ありがとうございました。

撮影協力:新潟県農業大学校