9月30日、秋晴れの中、農業大学校で新潟米「新之助」の収穫作業が行われました。

田植えからおよそ4か月半がたち、新潟米「新之助」は見事な黄金色になりました。

学生のみなさんは、コンバインを慎重に操作して、新潟米「新之助」を田んぼの隅々まで丁寧に刈り取りました。トンボも空から作業の様子を見守ってくれています。

稲作経営学科の学生のみなさんが、半年間に渡り、丹精込めて育てた新潟米「新之助」は、いよいよ消費者の皆さんの食卓に届けられます。

農業大学校のみなさん、今年も取材への御協力、ありがとうございました。

撮影協力:新潟県農業大学校

7月25日、田植えから2カ月以上が経過した農業大学校の新潟米「新之助」のほ場で、穂が出る前のタイミングで肥料を与える「穂肥(ほごえ)」の作業が行われました。

穂肥は、穂が出た後も稲の栄養状態を良好に維持するためにとても重要な作業です。

稲の茎の中で育っている幼穂(ようすい)の長さや、稲の草丈や茎数、葉の色などの生育状況を確認し、与える肥料の時期や量を判断します。

この日の穂肥の散布は、背負い式の動力散布機を使用しました。

ほ場内で均一に散布するため、あぜ道からだけでなく、ほ場の中にも入ります。

1つのほ場を区分し、肥料の種類を変えて栽培試験を行う学生さんは、区画ごとに手作業で散布しました。

梅雨が明け、強い日差しが射す中、重い機材を背負っての作業、学生の皆さん、本当におつかれさまでした。

撮影協力:新潟県農業大学校

農業大学校の新潟米「新之助」のほ場では、茎の数が増えすぎないよう、稲の生育量を調節するために田んぼの水を落とす「中干し」が行われています。

その「中干し」とセットで行われるのが、「溝切り」の作業です。

またがるタイプや手押しのタイプの機械を使用し、学生の皆さんが田面にV字の溝を切っていきます。

この時期に溝を切っておくことで、フェーンが起こった時に素早く田んぼに水を行き渡らせたり、逆に長雨となった場合には容易に排水することができるようになります。

とても労力がかかりますが、今後のほ場の管理を円滑に実施するため、とても重要な作業です。

(ドローンで撮影した農業大学校のほ場)

撮影協力:新潟県農業大学校

新潟米「新之助」のほ場を担当する学生の皆さんは、定期的に稲の生育状況を調査しています。

稲の茎数の増え方などを正確に把握するため、調査を行う箇所は、田植え機での植え付けではなく、別途個別に選定した苗を、本数を統一して手植えします。

その後、5月30日の初回調査を皮切りに、稲の長さ、茎の数、葉の枚数、葉の色の濃さを約5日間隔で調査します(写真は初回調査の様子)。

田植えから1カ月が経過し、稲も大きく生長してきました。

これから田んぼの水を落とす「中干し」作業の開始時期や、追加で与える肥料の量の判断材料になる生育調査。

これから夏にかけて暑い日が続きますが、学生の皆さん、体調に気をつけてがんばってください!

撮影協力:新潟県農業大学校

新潟県農業大学校2年生の学生が、稲作のポイントを学びながら栽培する新潟米「新之助」。

今年も学生が行う作業の様子や、稲の生育の様子などをお伝えしていきます。

田植えに向けた苗の準備は、まずは新潟米「新之助」の種もみの消毒からスタートです。

60℃の温かいお湯に10分間種もみを漬けることで、熱処理による病原菌の消毒を行いました。

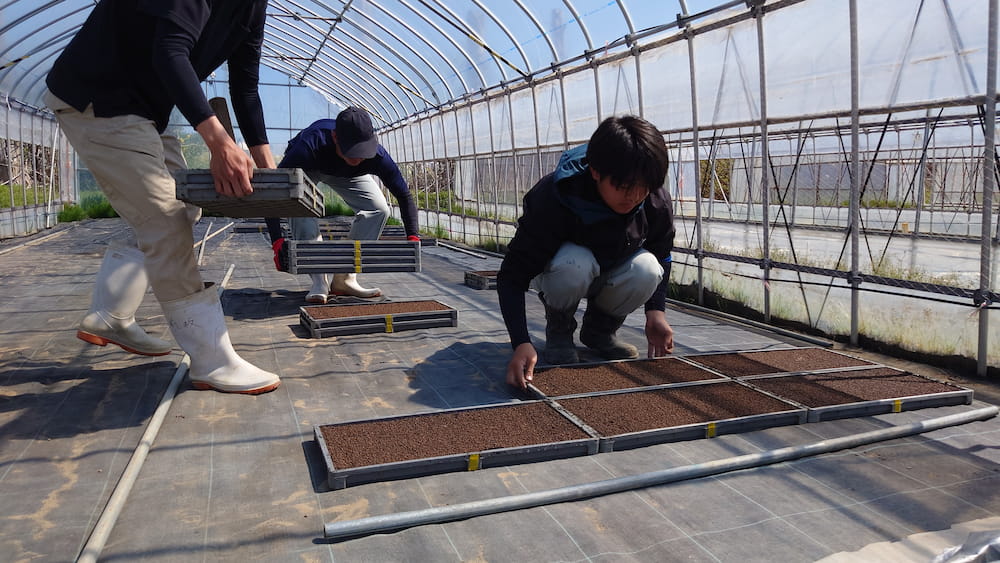

苗箱に種もみをまく「播種」の作業は、4月30日に行いました。

少し芽を出した状態で準備したの種もみを、機械を使って均一に播種した苗箱をビニールハウスに並べます。

播種から田植えまでの約20日間、学生の皆さんはハウスの温度管理や潅水などに気を配り、土からしっかりと芽を出し、苗が健康に育つよう管理を行いました。

そして、朝から晴天に恵まれた5月16、19日の両日に、新潟米「新之助」の田植えを行いました。

学生のみなさんは、この日まで丁寧に管理してきた苗を、田植え機を使って担当する田んぼに丁寧に植えていきました。この日からほ場での管理がスタートです。

今年度、新潟米「新之助」を担当する学生さんは、「高品質でおいしい新之助を消費者の皆さんに届けたい」と意気込みを語ってくれました。

9月下旬頃の収穫まで約4か月間、学生の皆さんは、新潟米「新之助」の生育状況をよく観察・調査しながら、栽培管理を行います。

撮影協力:新潟県農業大学校

10月1日、農業大学校で新潟米「新之助」の収穫作業が行われました。

5月18日の田植えから約4か月半、農業大学校の学生のみなさんは、稲の生育状況を観察・調査しながら、栽培管理を続けてきました。

9月下旬の降雨により、想定した時期よりもやや遅れたものの、この日無事に収穫の日を迎えました。

収穫前の田んぼに、円形に刈り取られた箇所がありました。

担当する学生さんが、調査のために、コンバインでの収穫前に刈り取った跡です。

事前に刈り取った稲から、穂の数や収量などを細かく調査します。

いよいよコンバインでの収穫です。この日は、1枚の田んぼを2台のコンバインで収穫しました。

学生のみなさんはコンバインを上手に扱い、黄金色に稔った新潟米「新之助」を丁寧に収穫しました。

稲作経営科の学生のみなさん、苗づくりや栽培管理、生育・収量調査など、半年間本当におつかれさまでした。

手塩にかけて育てた新潟米「新之助」は、きっと消費者のみなさんに喜んでいただけると思います。

今年も取材へのご協力、ありがとうございました。

撮影協力:新潟県農業大学校

9月4日、農業大学校の新潟米「新之助」の田んぼの様子です。

穂が出てから約3週間、籾の1つ1つにデンプンが蓄えられ、穂は頭を垂れてきました。

穂が出た直後は緑色だった籾も黄色くなり始めました。あと3週間ほどで稲穂はきれいな黄金色に変わります。

これまで学生のみなさんが丁寧に管理してきた新潟米「新之助」。順調に稲の稔りが進めば、9月下旬に収穫される予定です。

撮影協力:新潟県農業大学校

8月16日、農業大学校の新潟米「新之助」の田んぼの様子です。

1日の時点で数cm程度だった幼穂も、茎の中で順調に発育し、撮影日にはほぼ穂が出揃いました。

穂を近くで見ると、白いおしべが確認できます。晴天の下、「穎花(えいか)」と呼ばれる稲の花がしっかりと開花し、受粉できたようですね。

穂についた籾の1つ1つがしっかりと稔るためには、十分な日差しだけでなく、稲にしっかりと水を与える丁寧な水管理が必要です。

穂が出たあとの水管理は、田んぼ土が湿った状態を維持できるよう、とても気を配ります。収穫まであと1か月と少し。学生のみなさんの栽培管理も、収穫の秋に向けてもうひと踏ん張りです。

撮影協力:新潟県農業大学校

8月1日、農業大学校の新潟米「新之助」の田んぼの様子です。

新潟県を含む北陸地方もようやく梅雨が明け、夏の天気もいよいよ本番です。

新潟米「新之助」を栽培する3名の学生のうち、1名は苗の植え付け前に肥料を施用し、穂が出る前に追肥を行う栽培に、2名は1年間の稲作に必要な肥料を全量植え付け前に施用する栽培に取り組んでいます。

撮影日は、追肥を行う田んぼを管理する学生が、新潟米「新之助」の幼穂の長さを調査していました。調査した茎の幼穂は、1cmから長いものでは数cmに発育した茎も。この田んぼでは、お盆頃には穂が出ている様子が確認できそうです。

(赤い丸の部分が「幼穂」。この茎では1cm程度に発育)

同じ日、農業大学校の別のほ場では、農機具メーカーと連携した農業ドローンによる肥料散布作業が行われていました。

新しい技術について、座学だけでなく、作業を通じて効果を実際に感じることで、学生のみなさんは水稲の栽培管理や稲作経営を学んでいます。

撮影協力:新潟県農業大学校

7月19日、農業大学校の新潟米「新之助」の田んぼの様子です。

前回の撮影から2週間、稲の体の中で、穂のもとになる「幼穂(ようすい)」がつくられはじめたころでしょうか。

新潟米「新之助」は、基本的に穂が出る21~18日前と12~10日前の2回、生育の状況に応じて、追加で肥料を与えますが、そのタイミングは「幼穂」の長さで判断します。

学生のみなさんの調査にも、力が入りますね。

新潟米「新之助」の田んぼの周りには、早くも穂を出している稲も。こちらは収穫時期が早い早生(わせ)品種です。

農業大学校では、新潟米「新之助」の他にも様々な品種が作付けされており、それぞれ担当する学生が丁寧に管理しながら、稲作経営を学んでいます。

撮影協力:新潟県農業大学校